学びのスタイルについてーパーマカルチャーティーチャートレーニングレポートー

講師や先生というと「いい話をしてくれる人」という印象を持たれることが多い。

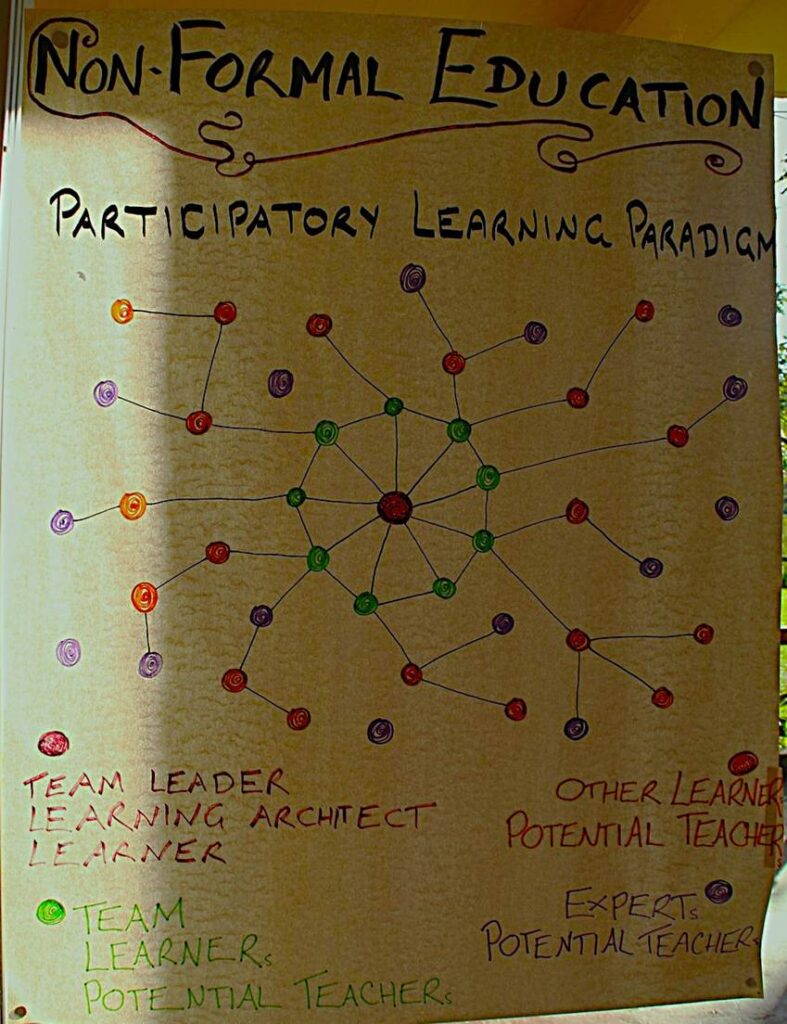

一方で、この印象を覆されるトレーニングを、2015年にオーストラリアのMilkwood Permacultureで受けた。パーマカルチャーのティーチャートレーニングでは「みんながみんなの先生」という言葉が印象に残った。先生と生徒の二つに分かれる世界観ではなく、以下のような形のデザインとなっている。

・学びの場づくりの構造を学んだチームリーダー

・先生の素質を持つ学びのコミュニティのチーム

・コミュニティ以外の先生の素質を持つ人々

・先生の素質をもつエキスパート

このラーニングスタイルのタイトルに、NON-FOMAL EDUCATIONと書いてあるだけあり、先生/生徒の構図に慣れ切った人にとっては、呑み込みずらい内容だろう。

ここで話をする/聞くという関係性だけを構築する場を作っていることが、学びのスタイルという形では認識していない。むしろ、先生の自然ともっていた「ほかの人の話よりも先生に注目しなければならない」「生徒は議論はしても先生が教えてくれることがただしい」などといったことを解体してプログラムが行われるのだ。

では、先生の役割とは何かというと「学びの構造を理解したリーダー」とある。

「リーダー」といわれると、その人の指示に従うのではないの?とまた混乱しそうであるが、リーダーとは偉い人のことではなく、例えば「人々にビジョンを示す人」であり、「物事をわかりやすく伝えてくれる人」もしくは「みんなが共通認識を理解しているか確認し、ケアしてくれる人」としたらどうだろうか?

「正しい正解をみなに示さなければならない」という仕事以外にも、リーダーの仕事は、たくさんありそうだ。特に、このリーダーは、「学びの構造」に精通し、それを全く知らない人にも伝えなければならないし、時にはこの模造紙なども用意して、わかりやすく全員が理解できるようにしなければならない。意外と難しそうだ。

次に、いわゆる生徒も「先生の素質を持つ」存在だ。これは、宿題を教えるのがうまい学校の友達の家に行って勉強を教わることをイメージすると、分かりやすいと思う。友達も同じ生徒であるが、この時ばかりは先生のようにふるまう。これが、学びのプログラムの中で起こるとおもうとわかりやすい。

そして、ここが大事なところだが、パーマカルチャーの学びにとって「宿題」とはなんだろうか?それは、おかれている状況や文脈、資金によって、何をデザインするか全く違うだろう。また、野菜一つとっても、例えば「いつこの作物を植えたらいいのか」「いつお米を収穫したらいいのか」という問いがあったとする。その際に、先生が標高の高い高原に住んでいたとするともしかしたら知識として知っているかもしれない。しかし、その講座に参加している人で、隣に住んでいる人がおり、同じ作物を育てていたとしたら、おそらくその先生と呼ばれるひとよりも、詳しいだろう。

同じように、そういった知識は本を読んだり講座に参加するよりも、隣の畑を耕している隣人に聞くことでより的確に解決することもあるだろう。これが、学びのコミュニティ以外の「先生の素質を持つ人」を見出す考え方だ。

もしかしたら、ただ単に自分の経験を話してくれるだけではなく、40年近く畑を耕してその年の気候、例えばエルニーニョ、ラニーニャ現象それぞれの作物の適期のパターンを熟知したエキスパートかもしれない。そういったエキスパートにたどり着くことも、学びのスタイルの一つだろう。

そうすると「たくさんの答えを知ていること」よりも、「適切な問いを適切な人に問える」力のほうが重視されるかもしれない。

「答えを教えてもらう」ことを主眼にしていると、このような「何が正解かを話してくれる人」が、一番よいスタイルだと思うが「問いそれ自体が適切かどうかを確かめること」やプロセスを大切にしていると、場をつくることから学びのスタイルのデザインであると思って場づくりをしている。

このような場づくりを試みている中で、一番送られてうれしかった言葉として「土のような場」といってもらえたことだ。そこからいろいろなものが芽生えてきて、こうなるのが答えだということではなく、それぞれの成長に必要なものを与えられることができる場づくりのスタイルを模索しつづけている。